|

|

|

|

|

|

丘のうえの小さな写真館 北国通信の世界

|

|

|

|

|

|

第98号-2 北国通信『初めての本州撮影』 2004年6月

|

|

|

|

| ●NO6 JUN.2004

その後いったん曇ったために鉾立を後にし、鳥海山に別れを告げた。しかし、幸か不幸か空は晴れ始め、天気予報では明日は晴れるだろうというのである。しかし、そんなことは信用ならない。僕は急きょ反転し昨日目星をつけていた鳥海山北部まで急行した。遠い道のりだった。その途上確かに鳥海山の山容は見えていた。今ここで、鳥海山を撮ることができたらずいぶんと精神的に楽になるだろうという一念のまま、僕は鳥海山北部へ車を走らせていた。しかし、遠い。そのうち、北部に展開する中島台という鳥海北麓の高台付近のブナの森から霧が立ちこめ始め、瞬く間に鳥海山への視界を遮ってしまった。万事休す。間に合わなかった。失望にかられながら、竜ヶ原湿原まで行き、なんとかここから見る鳥海山だけは撮影できた。撮影後、失意の元に今まで来た長い道を引き返し、ふらふらと南下を始めた。次の大きな問題は、鳥海山南麓にある鶴間池(つるまいけ)に行くべきかどうかだった。慶ちゃんはいやがったが、僕は何とか行ってみたかった。無理を通して夜遅くに鶴間池に向かう。地図を見ているとまるでわからなかったが、鶴間池までの道程はまるでスカイラインのような道のりであり、とても、森の中にたたずむ池に向かう道には見えなかった。しかし、暗くてわからないものの、遠くに見える街の灯はますます眼下に遠ざかり、道はどんどんと高度を上げていく。そしてとうとう行き止まりまで行くわけだが、その行き止まりになった駐車場では、数台の車がテントを囲むように配置されていて、一目で登山客の一行であることがわかった。きっと明日ここから登るのだろう。僕たちは、まだ食事もしていなかったので、彼らの迷惑になることを恐れて、来た道を引き返して、途中にあった空き地に車をつける。今宵はここに止まることにした。あまり安定したところとは言えなかったので、より厳重に車輪止めをした。

次の日、最初の内は霧が立ちこめていたのでよくわからなかったが、霧に向かって写真を撮ろうとしている人がいたので、鶴間池は「どこですか?」と聞いてみた。すると「この道の下だ」と教えてくれたので、徒歩15分を信じて池に向かうことにした。しかし、その途上、垂直に近い梯子がかかっているところがあって、ここから先、有〜ぽんがついて来れないと判断し、引き返し、元の場所に戻る。そのうちに霧は嘘のように晴れて、その場所から鶴間池が綺麗に俯瞰できる。池の畔から見る鶴間池も良いのだろうが、こうして俯瞰してみる鶴間池も期待通りよかった。ブナを中心とした森の中に青黒い島のように浮かんで見える鶴間池は美しいものだった。地図によれば、この池はモリアオガエルの繁殖地とされ、この神秘的なカエルを育てる鶴間池もまた神秘的に見えた。後で調べてみると、モリアオガエルはたいして珍しいカエルというわけではないことがわかったが、それでも、名前の響きが何とも素敵だ。珍しくないというのだから、いつかは会えるかも知れない、と余計に胸が高鳴る。そんな余韻を残しながら鶴間池を後にした。

鶴間池を後にし、鳥海山南麓を降りていく頃から、空は美しい雲が行き交うようになり、本当に久しぶりに美しい雲を見ることとなる。僕の記憶によると、ちょうど一年前に見たきり、見たことがない。今回お届けする作品はこの日に撮影した雲の作品から一作品。作品は鳥海山南麓で撮影したもので、ハッセルブラッドSWC/M38mmf4.5による初めてお届けする作品。対角線画角91度。ほぼ満足できる一枚になった。こういった青空に広がった白い雲

の撮影は思いのほか難しい。大抵、白い対象物は露出を一絞りほど明るめに撮るが、雲の場合には、それでいい

場合と、よくない場合がある。あまり明るく撮りすぎると白い雲の中の微妙な白の違いが表現できないし、対して、暗く撮りすぎると、濁ってしまい、爽やかさを表現できない。こういう場合、カメラ内蔵の露出計は目安となってしまい、あとは、偶然うまく写ることを期待するほかなくなってしまう。いわば、まぐれに期待するほかなく、これといって完璧な露出を測ることは不可能だろう。それと感動の大きさも手伝って、ことのほかたくさん写してしまう。

さて、この頃になって函館を出てからずいぶん時間が経っていることに気が付き、鳥海山の東方にある栗駒山へは今回行かずに南下を続けた。その途上、月山(がっさん)も何もかもすっ飛ばして福島県にある裏磐梯(猪苗代湖北部)まで一気に南下しようと思ったが、思いとどまり、月山の西麓にある田麦俣(たむぎまた)の部落にとまることにした。このあたりは近年開発が進んだ様子で、初心者が通りすがりで全てを理解できるほどわかりやすいところではなかった。そのため焦る気持ちを抑え、田麦俣に留まることにしたのである。またもう一つ、この田麦俣にある七つ滝を見てみたいという、有〜ぽんの願いもかなえてやりたかったのである。彼は道南にある七ツ岳で土砂崩れを見て以来、七つ〜とかという地名に心ひかれるものがあるらしい。そういうわけで、無理をせずに田麦俣に留まったのである。さて、朝早くから有〜ポンの念願だった七つ滝を見学し、その後すぐに月山の撮影に向かった。通りすがり程度の撮影時間しかなかったが、地図からできるだけいい撮影場所を割り出して、撮影した。しかし、後日神戸で調べてみると、もっと奥深くにいいところがあることを知ることになる。まあ、そんなことはその時の通りすがりの自分にわかろうはずもないし、1/10万の道路地図からわかるはずもないことだったのである。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 鶴間池を撮影中。どうしても車の上に乗って撮影しなければならない状況になることも多い。車上からの撮影は車の揺れに要注意である。 |

|

|

●NO7 JUN.2004

月山を撮影したところから、その南に見慣れない雪山の連山があることに気が付いていた。あれはどこの山々だろうか?と1/10万の道路地図を見てみる。するとすぐにその白い峰が朝日山地(あさひさんち)であることがわかる。無論、名前だけは知っていたがそれがいったいどういう山々なのか、知る由もなかった。そして当然のことだけれど、その山へのアプローチの仕方もわからなかったが、通りすがりとしてできるだけの努力を払うつもりで、地図とにらめっこしながら連峰に近づいていった。しかし、そんなことでは容易に朝日山地の全容を見るところまでたどり着くことはできず、またその時朝日山地北西部に「大鳥池」があることすら知り得なかった。「大鳥池」がここにあるという事実はその後、神戸の本屋に座り込みをして調べるまでわからず過ぎた。しかし、神戸で大鳥池の春の様子を写した写真を見たとき、僕の心の中には久しぶりに大きな衝撃が走った。そこには、なぜか僕が理想とする風景があった。その昔、ヨーロッパやアラスカ、カナダに点在する湖や雪山に憧れ、今でもそのことに変わりはないものの、風景をやって行くにつれて心の中での理想が変わっていくことに気が付く。ヨーロッパ、アラスカ、カナダなどの雄大さはそれはそれですばらしいことはよくわかるのだが、それはそれで、もっと身近な、もっと親密な、自分と同じくらいの大きさに感じる素朴な風景の方を好むようになっている自分に気が付くのである。その大鳥池の春の作品はそういった僕の理想に限りなく近く、この写真を撮影した方は無名ながら実に見事な作品を残しておられた。久しぶりに心が揺さぶられ、大鳥池の存在すら知らなかった自分にあきれたのである。

そうこうしている内に、細くくねった道を通り過ぎ、道は国道287号線に出会う。国道287号線に出会うとそのまま更に南下し、その名も知らない長井市という街まで来る。その途上、更に南西の方向にさっき見た朝日山地を少し大きくした雪山の連山が見え始めた。飯豊連峰だった。飯豊連峰が見えている。心は高鳴ったがどうするすべもなかった。先を急がねばならない通りすがりで撮影するにはあまりに大きなあまりに美しい雪の連山だった。かろうじて、国道287号の橋の上から、飯豊連峰を撮影しようとした。車を橋の付け根にある広場に止め、歩いて撮影に行くと橋の下を流れる川はことのほか美しい川だった。あとで、この川こそ有名な最上川であることを知り、これを写せたことにだけは満足できた。しかし、見るもの見るもの、新発見が続き、何をどうしていいかわからないまま飯豊連峰はあきらめて南下することを選んだ。この飯豊連峰についても神戸に着いてから詳しく調べたのだが、これまたすばらしいところであることがわかった。僕がこの時通過した長井市から日本海側へ進んだところ、山形と新潟の県境近くの街、小国町から見る飯豊連峰はそれはそれは美しいところであり、僕の理想とする風景であることがわかった。ああ、このことを後2カ月前に知っていたら、こんな時期にここにはいなかっただろう。いくら嘆いても時間は後戻りしない。函館に本がないことを恨むほかなかった。この時、僕が飯豊連峰をあきらめたわけは、福島県西部にあるつむじ倉滝という滝を撮影したかったからでもある。そして、全力を挙げてその滝に向かっていたのである。つむじ倉滝はまだ見ないものの、僕が理想としているかも知れないと思える滝だったので、どうしてのこの旅の途上で見ておきたかったのである。しかし、何という不運。滝へもうすぐというところで「土砂崩れのため滝には行けません」と通行止めの看板が道をふさいでいる。万事休す。飯豊連峰をあきらめて向かったつむじ倉滝を撮影するどころか、一目見ることさえできなかった。

その後、日光を撮影し、次にはよくもわからないまま群馬県の北部にある谷川岳にむかった。その途上、偶然、月夜野町という素敵な名前の街に通りかかる。なんて素敵な名前の街だろう!と色々と見回しながら通り過ぎ、谷川岳に急いだ。目指すところは、 谷川岳一の倉沢である。一の倉沢は大きな壁に阻まれた巨大な沢で、数多くの人が撮影している。一の倉沢についたのは、もう夕刻近くであり、薄暗くなりかけていたが、それでも、夏至近くのこと、峻立する谷川岳の東壁はものすごい大きさに見えた。天から圧迫されるような、激しい衝撃だった。人はほとんどおらず、僕は早速沢沿いの道を一の倉沢の奥まで進み一の倉沢がどんな様子か見に行った。僕は、沢地形がことのほか好きで、今更僕などが一の倉沢を写してもどうしようもないことはわかるのだが、そんなことはどうでもよく、一の倉沢を写せることを嬉しく思った。夕刻の撮影を終えて、雪渓を後にする時にはもうすっかり暗くなっていた。しかしその時、偶然にも眼前の壁の上空の雲が割れ、木星が一瞬きらめいた。美しかった。

次の朝は朝から快晴で、再び一の倉沢の雪渓をできるだけ進んだ。来るものは誰もなく、僕らの貸し切り状態となった一の倉沢はそれは綺麗で、清冽だった。僕はことのほか沢地形が好きなので、貸し切りとなった一の倉沢のこの瞬間を決して忘れないのだろう。

|

|

|

|

|

|

|

|

一の倉沢の雪渓の上でジャンプする慶ちゃん。有〜ポンはいまだにジャンプのタイミングを測ることができず、 置いてけぼりである。/谷川岳 一の倉沢にて

|

|

| ●NO8 JUN.2004

そしてここ一の倉沢にあって、今だ見ぬ利尻岳の南麓にあるというヤムナイ沢のことを思っていた。いつかきっと、ヤムナイ沢から北極星を仰ぎ見てみたいという想いが胸の中にわき返る。どうして人はそれぞれ行ったこともないような風景を好きになるのだろうか?僕にはそのことが不思議でならない。

一の倉沢を午前中に写してから、僕は進路を間違って北にとってしまい、湯沢温泉や塩沢温泉といった乱開発された地域を通り、貴重な晴れた日中の時間を浪費してしまう。しかし、唯一の救いは中魚沼群 中里村付近を通り、国道117号線に出会ったあたりで、千曲川(ちくまがわ)と出会い、その雄大な流れを撮影できたことだろう。千曲川のような大河を撮影することは非常に難しく、いつも手も足も出なかったが、この日空気はどこまでも澄み、タイミング良く千曲川の勇姿に出会うことができた。その後、国道からそれて千曲川沿いののどかな農村道に入り、千曲川をゆったりと撮影して行く。しかし、日程が差し迫っていたため、これ以上千曲川を写していくことは断念すると同時に長野県に横たわるアルプスを回避するために日本海に出るルートをとった。長野のアルプスをゆっくり撮る時間もなかったし、頭の中には興味本位ながら能登半島に行ってみたいという気持ちがあったからである。

しかし、能登へ行くためには富山を通らなくてはならない。富山といえば、神通川(じんつうがわ)のイタイイタイ病でその名を知られる公害地帯である。予想通り、富山では至る所に火力発電所や石油コンビナートが立ち並び、物々しい光景が続いた。僕の子供時代と言えば、公害の全盛期で、海という海は汚染され、急速に自然が破壊され、農村が崩壊していた時期である。いわば、日本がその古き良き時代を捨て、魂を売って経済を優先させるために大きく変わっていった時代だった。人は生まれる場所や時期などを選ぶことはできず、その運命を偶然に委ねる他はないのだが、この公害全盛期に生まれなくてはならなかった僕の子供時代とは何だったのだろうか?

奇しくも、僕が産まれた昭和40年。前田真三氏はプロに転向し、本格的に風景写真の世界に入られた。そして急速に消えていこうとする農村風景を撮ることに生涯をかけられたわけであるが、自分もまた遅ればせながら彼のように日本の農村を写そうとしている。彼に遅れること40年。彼と同じだけの農村風景を写せるはずもない。こんな時僕は大きなジレンマを感じるわけなのだが、そんな人それぞれの運命に苦情を思うよりかは、この与えられた運命という状況を受け入れるほかに道はない。こうして公害地帯を通るたびに、僕は自分の置かれた運命のことを思う。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

富山市周辺の様子。立ち並ぶ火力発電所の煙突に高度経済成長期の日本の名残を見る。僕たちは、わけも分からないままこの高度経済成長期の日本の中に投げ込まれた。この運命を恨むことはできるだけしたくはない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 富山市とはうって変わって、のどかな風景の続く能登半島の風景。写真右側有〜ポンの見つめるのは千枚田の内の一枚の田で、何と米八束しか植え付けられていない。何と可愛いのだろう!涙ながらに造られた結果なのだろうが、不謹慎にも可愛らしさを感じてやまない。 |

|

|

| ●NO9 JUN.2004

能登半島は予想以上に素敵なところだった。前ページの写真の通り、富山市、高岡市を過ぎ、氷見市(ひみし)に至る頃になると状況は一転した。氷見市は一転して漁業の街で、富山最大の漁港として栄えており、近県の至る所で、氷見港産とうたった鮮魚を目にした。確かに、氷見市で入ったスーパーではサバが一匹20円で売っていた。僕はあまりに安いので信じられず、店の人に「本当に20円なんですか?」と聞いてみた。彼が言うには、間違いなく20円だといい、2枚におろしてももらえるんですか?と聞くと奥から女の人が出てきて、選りすぐりの20円のサバを選んで、2枚におろしてくれて、氷までつけてくれた。それにしても安かった。函館でもサバ一匹100円がいいところだというのに、20円というのは僕が知る限り日本一安い。神戸などではサバ一匹800円もするとおやじが嘆いていたが、この差はどこから来るのか?疑問は深まるばかりだ。

氷見市を過ぎ、能登半島の東側の海沿いの道を北上、能登島付近にたどり着く。能登島付近の港はひなびた感じがするかも知れないという淡い期待を抱きながら来てみたのだが、思いの他なかなかのどかな漁村で、満足することができた。特に、軒先につるされたたまねぎと黒い瓦屋根が印象的で、時間があれば能登半島一周ということも考えられたが、そのことは後日に譲り、明るい内に能登の千枚田にむかった。

能登の千枚田は俯瞰して全体で見てしまうとつまらなかったのだが、下に降りてゆっくりと眺めているとその丁寧なつくりに感慨がこみ上げてきた。前ページの写真にあるとおり、千枚田のうち一番小さな区画は米8束の田であり、この涙ぐましい努力に襟を正す思いがした。

千枚田を撮影した後、今度は能登半島の西海岸を南下した。できる限り、海岸線に近い道を選び進んだ。能登半島の西海岸は能登金剛ともいわれ、奇岩が続く景勝地らしいが、そんなことも知らずの来訪だった。偶然に暗くなったために、能登金剛で一夜を過ごしたが、台風の影響なのか暑苦しい夜だった。次の朝、偶然目に飛び込んできた、福浦港を撮影する。慶ちゃんに聞くところによると、この福浦というところには、我々、丘のうえの小さな写真館のお客様が住むところだそうで、そのひなびた漁港風景を写しながら、不思議な気持ちがした。後で知ることになるのだが、この福浦港というのは、北前船の基地となった港で、日本最古の木造洋式灯台があるらしい。その時の僕にはそんなこととはつゆ知らず、久しぶりに出会った、古い港を撮影するに過ぎなかった。その後は金沢福井の郊外を走る国道8号線の暑さとつまらなさに堪え忍びながら、琵琶湖北部にある余呉湖(よごこ)を目指した。余呉湖はいつかは行きたいと思っていた湖だったが、思ったようなところではなく、がっかりしていたところ、アジサイが湖畔を埋め尽くすように咲くところがあって、誰が植えたのか、その美しき歓待に心うたれた。余呉湖をあたりが暗くなるまで撮影し、あとはひたすら走って神戸に向かった。今までとうって変わって神戸までの道程、夜の都会が連続し、エアコンが効かない丘のうえの小さな写真館号で走ることは本当につらく、疲れ切って神戸にたどり着いた。

神戸では数日滞在後、西日本の撮影に出向く予定でいた。その数日の内に西日本のことを調べ、その結果を基に旅行けばよいということで何一つ西日本のことに関して調べてきていなかったのである。このことが甘かった。調べれば調べるほど西日本は奥行きがあって、そう簡単に調べられないことがわかってきたし、更にその上、本屋に座り込みながら調べていると、今まで通ってきた道でも、素敵な世界が側にあることを知らずに知らずに通り過ぎてきたことが次々にわかってきてショックだった。そのため、このままあいまいな知識で西日本に向かって旅立つことをせずにこれを機にもっと西日本に関する資料を集めておくことに専念した。そして来るべき次の機会にこそ西日本を撮影する決意を新たにしたのである。確かに、この間、神戸の本屋で得た知識は僕にとって大きなことだった。調べれば調べるほど、日本に対するぞくぞくした想いが湧き起こった。しかし、今はこの正体を見極めることをしたくなかった。もっと西日本を撮影したいという気持ちが高まってくるまで、西日本への思いをもっと醸成していこうと心に誓った。そして撮影はここでいったん中止し、調べ尽くした時点で、函館に戻ったのである。

今回の旅からもう一作品は、奥入瀬渓流の作品。奥入瀬渓流は期待を裏切らなかった。実にすばらしいところだった。

しかし、このような水の流れを写すことを本気で考えたことがない僕は大きなミスを犯していた。それはシャッタースピードの決め方である。奥入瀬の水の流れを写す場合、いったいどのくらいのシャッタースピードがちょうどいいのか?そんな大切なことを考えることもないまま、いつもの調子で、そのほとんどを1秒ほどの露出で写し続けていた。後で思えば、あきれ果ててしまいますね。それほど今まで水の流れを写すことを真剣に考えてこなかったことがわかります。

この作品は、やはり1秒の露出時間で撮影した水の流れの作品で、1秒で撮るとこの作品のように水の流れは綿のように柔らかく写ります。しかし、これを1/2秒、1/4秒と速くしていくと、全体の雰囲気は固くなっていくものの、水の流れる方向がより鮮明となり、鋭さが増し始めます。好みの問題はあるものの、水の流れは1秒〜1/4秒程度で写すのが一番美しく写せるようで、それ以上なら1/15秒〜1/60秒といったシャッタースピードはあまり綺麗に写らないことがわかります。こうして、初めての奥入瀬渓流撮影はやはり未来へ宿題を残すことになってしまいましたが、ここなら何度来てもいいと思えました。本当に素敵なところだったのです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

能登半島 氷見市のスーパーで買ったサバ2匹。2枚におろしてもらって40円!安い。

|

|

|

| ●NO10 JUN.2004

こうして6月は過ぎ、全行程4000km,1800枚ほどの撮影を終えて函館に無事に帰ってきた。本当のところ、無目的に車を走らせて、偶然出合った世界を撮影していくことが風景写真の醍醐味の一つなのであるが、今の日本では残念ながらそんなことをしていたら、一生の時間がいくらあっても足りない。そこで、ある程度目星をつけたところを結び、その線上に何か新しい発見を探っていくというのが良い作戦のような気がする。しかしまた、作品にならなくてもその線上で垣間見た光景がいつまでも忘れられず、ふとした拍子に心の中に浮かんでは消えるというようなことがよくある。この旅でもそんなことが何度かあった。僕の場合「旅そのものが人生」だと強く言わないけれど、人生には旅がなくてはならないと思うことしきりである。

また、地図のない旅=放浪=自由。というふうに考えられることもあるが、僕はことのほか地図を見ながら地形を読み、旅していくことが好きだ。実際の風景と地図とを見比べながら旅を続けていくことは快感である。その場合、道路地図なら縮尺1/10万が最適だ。1/20万の縮尺の地図は国道を走るだけなら十分なのだが、地図で目星をつけてここは良さそうだから行ってみよう!と考えるような旅には縮尺1/10万が必要となる。この縮尺の差は非常に大きな差であるから、道路マップを買うときにはどうぞ慎重にお選び下さい。

7月は北海道を撮影する予定であるが、いまだに未定である。しかし、7月は黄金の月!有意義に過ごしていきたい。

それでは、6月についてはこのくらいで。今度は7月末から〜8月上旬にお会いしましょう。それでは失礼いたします。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

山形県 月山の麓、田麦俣の部落で出合った 野良時計。可愛かった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 群馬県 利根村で買ったハチミツ。高かったが実にうまかった。 |

|

|

|

|

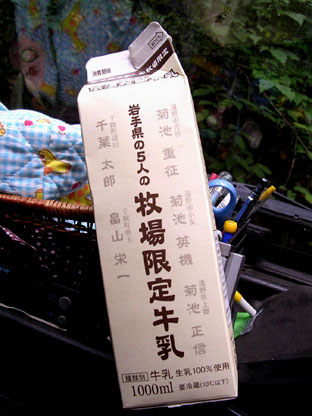

| 秋田県で買った低温殺菌牛乳。岩手県の遠野市近郊のものらしいが、久しぶりに本物の牛乳を味わった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

能登島で出合ったのどかな漁村風景。実に素朴でよかった。 |

|

| 鳥海山へ続く道の途中。6月中旬というのに雪の壁が高い。いったいこの付近はどれほど雪が降るのだろうか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|