|

|

|

丘のうえの小さな写真館 北国通信の世界

|

|

|

|

第106号 北国通信 写真展『冬を耐える歌』 2005年2月

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

●NO1

2005年2月22日から28日にかけて、札幌の南部、新札幌駅の近くにあるショッピングモールの中心に位置する光の広場で、今回で7回目となる写真展を開催してきた。

でも本当は始める前から写真展をしたくなかった。今年こそ冬の間に撮影に復活を果たして、春からの季節を元気に渡って行きたかったからだ。写真展を開催すると、また冬の撮影ができなくなる!このことがとても辛かった。しかしそうもいかず、2月にはいるとすぐに僕は写真展の準備を始めた。

準備を始めると瞬く内に日にちは過ぎていく。特に白黒プリントを始めたためになおさら時間がかかる。僕の中では今回の写真展での目標は6×6判から全紙プリントに耐えられるプリントが焼けるか、ということが最大の関心事だった。全紙というサイズはA3の紙を2枚合わせた程度の大きさで、写真の印画紙上一応一番大きなサイズになる。つまり、この大きさにプリントできるかどうかが最大の焦点だった。

僕は今までに全紙のプリントをしたことがなく、自信はなかった。しかし、逃げ場はない。もちろん全紙を焼く前にまた多くの実験を重ねた。その結果「できるかもしれない」というほのかな自信ができてきた。結果的に印画紙はイルフォードというイギリスの白黒専門メーカーの光沢と半光沢の2種に決めて、その注文を入れた。しかし、いつまで待っても印画紙が入荷せず困惑し、函館市内のカメラ店に注文を依頼しなおすなど

|

|

|

|

|

|

|

|

いざ写真展へ出発進行!写真やポストカードが満載!それでも、この車になってから少しは余裕が生まれた。今、人生史上一番いい車に乗っている。走るだけでなくこの車は宿泊所にもなる。100泊すると元が取れる!なんて言いながら、いつもこの中で朝遅くまですやすや眠る。 |

|

|

●NO2

予想以上に印画紙の入手に苦労した。むろん函館市内に在庫はなく、白黒写真の意外な困難さを垣間見た。 それで、業を煮やし、札幌にある大手の写真店から直接仕入れ、難を逃れた。ぎりぎりだった。あと一日遅かったら、間に合っていなかった。印画紙の到着したその時から暗室にこもり、全紙3枚と半切8枚を焼き終えたのは14時間後のことだった。暗室から出てきたときには、鼻から血が出て止まらなかった。いつにもまして苦しい戦いだった。だが、結果には手応えがあった。フィルムを選べば十分6×6判から全紙に伸びていた。 引き伸ばしレンズの絞り値による画質への影響も理解した。

細かい話になるが、最近出たフジフィルムのACROS(アクロス) というフィルムが想像以上に微粒子であることに驚いた。確かに、感度100で世界最高の粒状性と歌って、アメリカ、ヨーロッパ市場に打って出たというフジの最新の白黒フィルムである。しかし、フジの関係者によるとアメリカ、ヨーロッパ市場ではなかなか受け入れられないと言う。写真家は一度自分のフィルム-現像システムを確定してしまうと、そのスタイルをなかなか変えないところがあり、そのことが新しい高性能のフィルムを受け入れないことへとつながっていく。僕もそういうところがあるから、わかる気がした。確かに僕の実験ではこのフジのアクロス100というフィルムだけ他の各フィルムに対し軟調な性格であり、異なった結果を出す。このこともいやがられる原因であろうが、僕のように自分のスタイルを形作る途上の人間にはなんとか使えるようにできないか、という気持ちを抱かせる。なにせ、6×6判からいとも簡単に全紙まで伸びるポテンシャルを秘めたフィルムなのだから。しかも感度100といういたって普通の感度でこの粒状性を実現したフジの技術力はすごいと思う。こうなると人間欲が出て、感度を50や25まで下げていったら、もっと良い結果が得られるのではないか?と思うようになる。早急に実験しなくては…と思いを飛ばす結果となった。

それに対して、コダックの微粒子フィルムであるT-max100の粒状性の結果は良くなかった。6×6判から全紙にプリントするには無理があった。その他、イルフォードのPAN F50というフィルムは文句のない出来映えだった。しかし、総じて6×6判からは全紙プリントが限界であり、これ以上のサイズにプリントしたり、また諧調の豊富な雲や空の撮影には無理があるということはうすうす気がついた。これらは今後の白黒写真への模索の中で大いに参考になった。

こうして写真展出発数時間前に間一髪準備が終わった僕たちは、仮眠してから早朝札幌に向かった。札幌ではフジフィルムに寄って、約束していたアポロダゴン80mmという最高の引き伸ばしレンズをお借りしてから会場に向かった。サンピアザ商店会の営業が終わってからの設営はいつも時間がかかり、夜12時を越えるのが常だった。

光の広場は4階吹き抜けの大きな空間で、天窓からは冬でも太陽の光が入り、比較的明るい広場だった。オープンスペースのために写真の順序を大切にした今回の写真展のような会場としては不向きなのであるが、それでも通りすがりの方々にも目を向けてもらえるという大きなメリットがあり、期間中を通して相当数の高覧をいただける。

もちろん作品展示にはギャラリーなどもっとふさわしい場所があるのだが、ギャラリーなどだと訪れる人が限定され、その雰囲気に酔って作品の真価が分かりにくくなるという指摘がある。

|

|

|

|

|

|

|

|

写真展準備風景

|

|

|

|

|

|

|

|

写真展風景

|

|

|

|

●NO3

この指摘をしてくれるのが我が友人小倉健一君である。 彼とは大学時代同じ学科で学んだ間柄だったが、大学の頃はそんなに親しくした覚えはない。しかし一度空の青さと緑色の関係、田舎道の花や草と街の街路に咲く花の幸せについてなどの話を交わしたことがある程度の至って普通の友人だった。

しかし、卒業後なんの因果か彼はこの会場の近くに住み、絵本作家を目指している。そういえば、大学時代に学部紹介のパンフレットを制作しているときに表紙のイラストを彼にお願いしたことがあった。その時、海の中の様子をモノトーンで描いてくれたのだがどの生き物にも目が入っていなかった。

|

|

|

|

●NO4

僕にはそのことが不満で、彼に「目を入れないの?」と聞いてみたことがある。彼はその特有の性格で、その奇異な行動についての理由をいつも言わない。そういったことにもどかしさはあるものの、彼がどんな絵本を創ろうとしているのか、大いに楽しみなところである。

余談になるが、大学時代のもう一人の友人に、『こんな夜更けにバナナかよ』という作品でこの前講談社新人賞を受賞した渡辺君という人がいる。この本は、筋ジストロフィーで苦しむ人々をボランティアで手助けする若者たちの現実を写真と文章で追った本なのであるが、小倉君にこの本のことを聞いてみたら、余りよい顔をしない。「僕はあまりそういう類の本を好まない」という気持ちをほのめかしている。こういう小さな好みの部分を聞いても、彼がどんな絵本を出そうとしているのか、興味がそそられるところである。

彼は大自然へ飛翔したり、現実を如実に表現したりすることはしないのだろうし、「言葉のない絵本を考えている」とする彼の言葉はとても示唆的だった。

彼は大学卒業と同時に「今の僕に子供たちに教えることは何もない」と言い残して、教師になる道を拒否し「言葉の通じない世界に行きたかった」という思い通り、単身ドイツへ渡る。そしてパン屋の片隅にいてドイツ人の言葉や姿を真似ていたという。そういう彼が創る絵本がどうしても見てみたいのだが、彼の創作速度は極端に遅い。このことも彼らしいと僕は思う。

写真展はこうして作品の順番が無視されたまま、無事に進んでいく。今回の写真展はなんとも人通りが少ない。

そんな中、会いたかった、北国通信の稗田さんが来てくれた。(写真右) 彼からは白黒プリントを見て、水墨画の世界を目標にしているのか?という質問を受けた。

嬉しい指摘でにんまりする。確かに簡単に言うと僕は白黒写真で水墨画の世界を目標としているところがある。

しかし、経験不足からそのような世界になるかどうかは全く未知数であるために答えに窮することとなる。だがその反面少ない経験から言えるなら、もしかしたら銀の黒は墨の黒よりも深い黒を表現する力があるかも知れないという予感がある。この予感は今年試される。あと、僕たちのことがどうも心配で心配でしょうがないと言って、大野町の町長、吉田幸二氏が来てくれた。大野町は僕らが住む七飯町の隣町に位置し、8年後に北海道新幹線が稼動すると、北海道の玄関口となる街で、来年の2月に北斗市(ほくとし)になることが決まっている。

吉田幸二氏はその大野町の町長をし、本気で森づくりに取り組む実力者だ。僕などは一人でこつこつと何でもやって、それで自分の小さい姿、自分の限界を知ってがっかりするタイプであるが、彼は街を代表し、町民一人一人の潜在力を引き出しながら一人一人を森づくりの主役に引き上げていく手腕は見事である。そしてその熱意は多くの人心を喚起し、来年の5月にとうとう北海道植樹祭を大野町で開催するまでに至る。指導者はこうあるべきなどだと、思い知らされる人物である。

こうして道庁への仕事のついでに、売り上げに貢献するために立ち寄ってくれたわけである。

|

|

|

|

●NO5

その後、写真展は暇なまま順調に進んだ。しかし暇だったおかげで一人一人とゆっくりとお話しできたのは楽しかった。中でも、写真左上の佐藤早苗さんと7回目にしてようやく話しができた。言うまでもなく写真以上に綺麗な女性だ。彼女ほど写真と文章の両方に時間をかけてゆっくりと見ていってくれる人はいない。

かつて、落ち込んでいたときに、僕の写真と出会って救われて以来、僕の写真を気に入って、毎回欠かさず見に来てくれる。なぜか僕は星野道夫氏の作品と比較されることが多いのだけれど、彼女からも星野さんの作品と共に気に入っていると言ってもらった。写真右は横山さん。通称ほっぺの姉さんと呼んでいる。彼女とも古いつきあいで、いつも来てくれる。通勤時に些細な街の自然に励まされながら、日常の活力にするのだと彼女は話す。

その一方で、最近就職したばかりの女性が来て「私は最近山下さんの写真が嫌いだ。」と悲しそうに言って帰っていった。「どうして?」と聞いたら「現実的になってきて、夢を感じない」のだそうだ。でも、彼女の嫌いという気持ちが僕には無性に嬉しい。なぜなら、彼女は古くから僕の写真を見てきてくれた人で、その間の僕の作品の微妙な変化を感じてくれているからだ。その敏感な感受性に敬意さえも感じるのだが、その一方で全く何も感じることができなくなった諸子がいることが僕には不思議で仕方がない。彼女に再三「現実の中にメルヘンがある」ことをお話ししたが、彼女にとってメルヘンは「現実を否定した空想の世界に存在するもの」なのだ。そう、彼女の現実は目の前にある通勤と帰宅とが繰り返される味気ない日常の繰り返しに過ぎないからだ。彼女はこの強制的に与えられた現実の中にメルヘンがあるのだと僕に言われて、多分、よくわからなかっただろう。そんな彼女とほっぺの姉さんの現実感には少し隔たりがある。どちらも僕には貴重な人なわけで、教えられることが多い。

あと写真下左、山田夫妻は仲の良い夫妻で、二人の信頼に揺るぎのないところが美しい。奥様の由紀子さんは能揮さんを初めて見たとき「かっこいい」と思ったそうで、今なお彼を見つめるその視線は魅力的である。

|

|

|

|

●NO6

次に、写真下右は岩崎夫妻。岩崎夫妻と会えることが実はこの写真展の一番の目玉だった。岩崎夫妻は川崎の方で、なんと北国通信第1号からの長いおつき合いをして下さっている方だ。僕たちは岩崎夫妻から遠くからこの8年間じっと見守られていた。その夫妻が今回の写真展にはわざわざ来て下さるということで、僕たちはどんな方たちだろうとわくわくしていた。それで今回初めてお会いしたわけだけれど、お会いして予想以上に素敵な夫妻であることがわかってほっとした。奥様の邦子さんはとても快活な女性で、旦那様は彼女を見守るようにおったりとした人だった。4人で話をしていると留まるところがなく、長時間に渡り「座って下さい」と言い出す暇さえないほどに話が続いた。 僕にはこの奇跡的に出会っている今そのものが貴重に見え、座る時間も惜しむほどに今までの8年間を振り返りながら話されていく会話の一言一言が愛おしかった。僕はこういう出会いを重ねるたびに、写真をやっていてよかったと思う。写真を通して心と心とが交錯する奇跡の瞬間があるからだ。そういう意味では、写真展全体が写真を通じた心の交錯の舞台となり、写真展開催をいやがっていた僕は襟を正すことになる。

以上、今回の写真展を全貌してきましたが、最後に今回の写真展の内容についてお話ししていきます。

今回は写真展『冬を耐える歌』と題し、日溜まりの中に生きる意味や希望があることをテーマとしました。

写真展の半分はこうした生きる希望としての日溜まりをテーマにしたカラー作品を選び、残りの1/4で白黒プリントを飾りました。白黒写真については予想以上の評価を得たという実感であり、特に青森県の薪を積んだ風景を写した白黒プリントが人気で、ポストカードの方も薪を積んだ風景のものは完売となったほどでした。

その他、苦労してプリントした白黒のポストカードが一枚も売れなかったらどうしよう!という当初の心配は吹き飛び、予想に反して好評だったことは救いでした。もしこの写真展で白黒が不人気だったとしたら、僕らの未来は暗かったわけで、その意味では白黒の将来はある!と僕らは判断しました。

再び『冬を耐える歌』というテーマは最近の僕の気持ちそのもので、そのテーマの中心的位置づけとして、僕は庭に咲くひな菊の作品を選びました。このひな菊の作品は丘のうえの小さな写真館の庭で僕が育てているひな菊で、僕は自称「ひな菊増殖隊長」でもあります。この作品はそのひな菊を6月の東北撮影の旅の当日庭で写したもので、ハッセルのマクロプラナー120mmという僕の一番のお気に入りのレンズで写した作品です。全紙に伸ばしてみますとわずかにぶれていることがわかり、ちょっとがっかりしましたが、こういうことがある度に一枚一枚を大切に写していかなくてはならない、と心に誓うこととなります。そしてこの一枚にはお日様の光の平等を込め、葉影のどんなに小さな存在にも平等に日が射し込むことをお伝えしたかったわけです。

|

|

|

|

『一輪のひな菊』

お日様の光は

どんな小さな花一輪にも届いて

等しくやさしくもてなしてくれる。

こんな小さな僕でも私でも

お日様は心の底まで届いて

ぬくもりの他に

自由と希望まで届けてくれる。

お日様の光を浴びて、精一杯生きよう!

|

|

|

●NO7

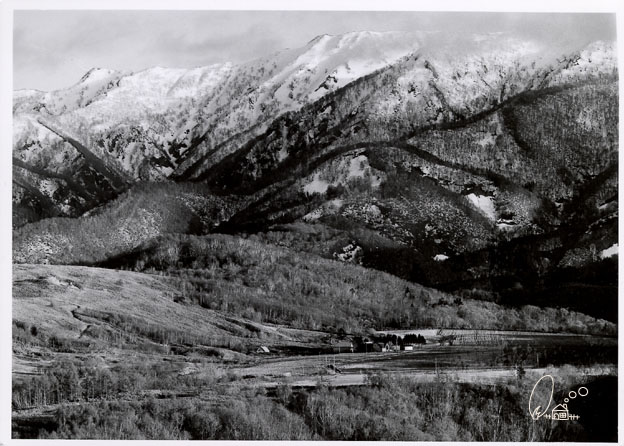

今月の白黒作品は写真展で一番人気だった薪を積む風景。この作品は青森県脇野沢村での撮影。

脇野沢村は下北半島の南西端にあり、津軽海峡というよりも、陸奥湾の穏やかな雰囲気の色濃い村に感じる。しかし、それはそれで、やはり北国の村の雰囲気はどこか乾いていて、しっとりとはしない。何がそうさせるのかわからないけれど、南の国育ちの僕はこの乾いた印象こそが北国の村の印象となる。

恐らく「苔むす」という状態にならない低湿度のせいなのかもしれない。

また、この村は最北の野生猿の生息地とされているが、僕らにはそのことは余り関心がないため、それよりも北海岬のその行き止まりの小さな漁港の雰囲気を十分に時間をかけて味わった。水は驚くほど澄んでいて、所々でワカメをゆでている女性の姿が見られる。僕らの旅には、名所旧跡はなんの意味もない。 人々が自分の現実とは違った現実の中で暮らしているその姿が見られればそれでいい。風景は人が造り出す。風土は人々の営みによって絶えず変化し、人の心を映す鏡となる。

|

|

|

|

|

|

|

|

路傍に積まれた薪の山の側を自転車で通り過ぎる女性

|

|

|

|

|

|

|

|

脇ノ沢漁港から少し川沿いに上がったところの風景。こんな舟だまりの静寂はいつ見てもいいものだなあ。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|