|

|

|

丘のうえの小さな写真館 北国通信の世界

|

|

|

|

第108号 北国通信『15年ぶりの再会-2景』 2005年4月

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

●NO1

ゴールデンウイークも終わった。しかし北国の季節は人間の休みとは無関係に、とどまることなく輝きを増し、季節のクライマックスにむかってまっしぐらに進んでいる。今年は、日常の余計な些事にとらわれることなく写真だけに専念しようと話し合い、それを実行しているのだが、それでも季節の流れについて行くのは難しい。ほんの少しでも気を抜けば、季節はそんな人間におかまいなく、どんどん先に進んでいく。

それでも、この4月は30日中、13日間も撮影することができた。この数年間で最高である。僕は日記帳の日付欄のところに、撮影できた日には赤丸を付けることを習慣にしているのだけれど、この4月は今までにないほど赤丸が並んでいる。また、5月も今のところ10日間で6日間も撮影に出る日を数え、なんとか身の回りの季節の流れについていっているような状態である。

ただ、本当はゴールデンウイーク前から東北の撮影に出る予定でいたけれど、撮影を予定している東北各地に連絡を取ると、軒並み雪が多くて今年はまだ撮影できないという知らせを受け、雪融け待ちで、その間、北海道の道南を撮影することにした。

|

|

|

●NO2

しかし、その予定変更は思わぬ好結果をもたらしてくれた。

4月14日。僕は上磯町の戸切地川の側に広がる福寿草の大群落を撮るために館を出た。しかし、その日は思ったほど美しいとは感じなかったので、5日前の夕方に撮影した毛無山を間近に見る大野の牧場にむかった。 牧場は5日の間に驚くほど雪融けが進み、そのほとんどのところで茶色い大地が一年ぶりに顔を出し始めていた。しかし、所々にまだ残雪が縞模様をつくり、その背後に連なる毛無山の稜線のひだが夕日に輝いて見えていた。僕は、そこに着いた途端、考える間もなく車から飛び降り撮影を始めた。しばらくは沈みゆく太陽に照らされる牧場の美しさを夢中で写していたのだが、おそらく十数枚か写した頃、今写している風景の中心に位置する木をどこかで見たことがあることに気づいた。「あの木は!」そう、その木は僕が長年探し求めていた木だった! 僕はこの木のある風景を部屋の壁に貼って「こんな風景が撮りたいなあ〜」とこの冬中、つぶやいていた。その風景と今まさに対峙して撮影しているかと思うと、その不可思議さに驚くほかない。

僕はこの木のある風景を15年前に撮り、そのまま撮ったことさえ忘れていました。しかし、ある時、写真を整理している時に見かけて以来、とても気になって壁に貼って毎日見ていたのです。それにしても15年前僕は何を考えてこの風景を撮ったのでしょうか?それは多分、風景としてよりも、この木の端正な姿に引かれて写したと思います。その証拠に、15年前の撮り方は300mmもの望遠レンズで木だけをアップで狙っています。しかし15年後の僕は、残雪模様や背後の山並みや夕方の空の状態までも考慮し、レンズは80mmという標準レンズを用いています。このことは、僕の視点が木だけに注がれるのではなく、この季節の様子と夕暮れという時間の意味を風景に持たせようとしていることがわかります。この2枚の作品の画角の違いは一人の人間の15年間の変化をよく表していると思います。

次にこの2枚を比べながら見てほしいのですが、偶然15年間の隔たりを持ったこの2枚は、写したその瞬間までが同じで、そのことは牧場で進む雪融け模様を比べることでわかります。もしどちらかが後一日遅かったら、残雪はもうすっかりなくなっていたのですから。春の太陽に照らされる残雪の消えていく速さは、驚くほどの速さです。このかくも不思議な偶然は15年前も今も同じ模様を描きながら雪融けしていることも教えてくれました。なんだかずっと同じことがあるとほっとしますね。ただ、一つ違っているのは木の大きさであり、この木は15年間風雨にさらされながらも、ちゃんと枝葉を伸ばし、一回り大きくなりました。しかも、こんな風雪の強いところで単木としてありながらも、去年の台風にも耐えたのです。今年もし時間があったら、緑の葉を出す時期にもまたこの木に会いに来たいと思っています。

さて、この木のことについては、お詫びも含めて、更に話を続けます。この木のある風景のことは、実は北国通信第104号で、狩場南麓の風景として紹介しました。しかし、この風景は狩場南麓の風景ではなく、なんと大野町の牧場から毛無山を望む風景だったのですね。まずは改めまして、お詫びします。 実はこのことを、大野の町長、吉田幸二氏に15年ぶりにこの木に出会った喜びとして先にをお伝えしましたら、北国通信第104号の写真を見たときすでに「これは毛無山を望む牧場風景ではないか!」と気がついておられたようでした。そして同時にこの毛無山に関しては貴重なお話もお伺いしました。

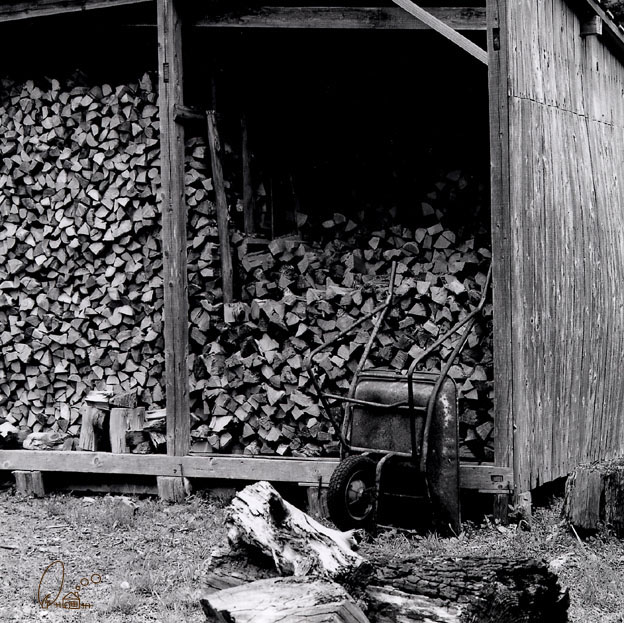

町長がおっしゃられることを要約すると、この毛無山山麓は以前「開拓者」の開いた土地であり、かなりのにぎわいを見せたところだそうです。開拓者の各家には薪ストーブがあって、そのペチカの中はいつも薪が真っ赤に燃えさかっていたということです。しかし今ここにかつてのにぎわいはなく、その時代を聞くところでしか知らず、想像する他ありません。

先輩諸氏はいつも昔の繁栄のことについて語り、教えてくれますが、繁栄が終焉した時代を生きるほかない自分にはまたしても無念に包まれます。

|

|

|

| ●NO3

もし今も毛無山山麓にペチカからの煙が上がる家々が連なり、そこで大人たちは開拓に夢をはせ、子供たちが更にその夢をついで、その繁栄が今でも続いていたら、必ずやこの風景は違っていただろう。僕はどうしてそうなのかはっきりと言えないのだが、山に抱かれた人々の生活が好きだ。そして、もしそこに人々の脈々と続く生活があったとしたら、それは「永続の平和と繁栄」の象徴でもあり、あまりにも尊い風景となったであろう。しかし、今僕がこの北の風土を撮りすすめるならば、そこには何が写り、その作品風景を見る者が何を感じることになるだろう。これ以上多弁を要さないと思うが、自分という一人の写真家が「永続する繁栄と持続をもった風景」を撮りたがっていることだけは間違いはない。この毛無山でもかつてそこにあった風景が今も永続し、ペチカの煙が方々から立ち上っていたとしたら、どんなにすばらしかっただろう。できるならそんな風景が撮ってみたいし、かなうならその時代に戻ってそんな風景を撮ってみたい。そしてこれ以上伸ばせないくらい大きくプリントして、それを「永続の平和と繁栄」と題してみたいと思う。

ただ今でも、大野の町長のお宅では、暖炉に薪が赤く燃えていると聞くし、北国通信の方の中にも、薪で暖をとることを目標とされている方もおられるし、僕の友人も「今はかなわないが、薪ストーブで暮らしたい」と願う人もいる。そう思うと今も悪いわけではなく、今後への期待も高まってくる。

■いざ遊楽部連峰へ

さて、その一方で5月に入ってからは驚くほどの晴天が続き、15年来見たことのない程の透明度の日が続いた。

僕は、青く透明な噴火湾を右手に見ながら八雲町にある、遊楽連峰に毎日通った。森町を過ぎる頃から噴火湾越しに、狩場山、メップ岳、大平山、そして黒松内岳に至る白い峰々が青い噴火湾越しにくっきりと見えた。噴火湾では、各漁港から出た白い船が忙しそうに養殖の筏を見て回ったり、カレイの漁などに走り回っているのが見えた。噴火湾を望む国道5号線は少し高台を行くために、晴れた日には海と雪山とで最高の眺めとなる。

|

|

|

|

|

|

|

噴火湾を行く漁船。後方の山々は狩場山、カスベ岳、メップ岳、大平山、カニカン岳、長万部岳…などが見える。この海から見る低山の雪山の連なりを見ると、北海道らしさを感じる。

森町から八雲町に至る国道5号線上より /2005年5月2日撮影

|

|

|

●NO4

おそらく仕事に精を出している人たちには見えないかもしれないが、この風景こそ平和と繁栄を象徴する世界なのだと、うなずける。この噴火湾は正式には内浦湾と言うらしいが、ペリー提督がここに来たときに、恵山、駒ヶ岳有珠山などが噴火して、煙を上げていたことを見て、噴火湾としたことにその名の由来があるらしい。確かに、これだけの数の火山に取り囲まれた湾も世界的にどれだけあるだろうか?珍しいに違いない。

また、夜明け前の噴火湾に灯るホタテ養殖の作業灯は、それは美しいものだ。津軽海峡のイカ釣り船のメタルハライド灯とは違って、その明かりは黄金の輝きを放ち、暗い夜の海に点在する黄金の灯火に誰しも言葉を失うに違いない。僕は多くの日本の海岸線を走っているが、この噴火湾の夜ほど美しい夜の海を見たことがない。その昔、津軽海峡に灯る漁り火に寂寥感を感じたのだが、この噴火湾に灯るホタテ漁の灯火は寂寥感はなく、繁栄のせいかその明かりは美しさとして目に映える。実際のところは知らないが、僕の目には美しく見える。

このような噴火湾沿いの国道5号線を1時間ばかり走ると八雲という町に来る。八雲とは一週間に8日曇るということから名付けられた名で、そのことに遊楽連峰の奥深さが大きく関係していることは間違いないだろう。

二十五万分の一の地図を見る限り、遊楽連峰はほんの小さな山塊に見える。しかし、実際そこに入っていくと、 想像を遙かに超える大きさに圧倒される。

|

|

|

|

|

|

|

|

まず簡単にこの付近の見所を紹介する。

まず国道5号線で八雲町に入り、八雲町からは遊楽川を北に渡ってから、熊石・今金方面に左折する。熊石、今金町共に日本海の町だ。そして左折後6kmで国道277号線と、道道42号線へと続く分岐に来る。この分岐をどちらに進むかはお好みである。

|

|

|

| ●NO5

左に進むと国道277号線であり、道は細かくうねりながら雲石峠にむかう。雲石峠自体は小さな峠だが、この付近から見る山容は僕の目にはとても異国的に映る。また道と並行して走る遊楽川支流、鉛川の流れが美しい。僕は今年4月18日にここを通ったが、そのあまりの美しさにわずか28kmの道を進むのに、まる一日の時間を要した。もちろん車でのことである。また、雲石峠を越え、雲石トンネルを日本海側に越えたところから見る、冷水岳の勇姿は驚くべき程で、その巨大な山容に圧倒される。圧倒されたまま数百メートル進むと右手に見市川の谷が見えるところがある。車からは見えないので、あたりを付けて見に行くしかない。このことに労はない。朝などには谷中に小鳥の鳴き声が響き渡り、谷を見下ろしながら飲むコーヒーがうまい。ただ、断崖絶壁なので、要注意。

とにかく、この冷水岳(1175)の姿は圧巻である。山ひだは深く切れ込み、深い森はどれほどの動物を養うものなのか。実にすばらしい。

話は先程の分岐に戻る。今度は分岐を右に、道道42号を行く。道道42号ではかつて夕日を撮影中にクマと出会ったところ。37km程進むと、分岐があって、左に進むと北檜山町方面へ、直進すると今金町に向かう。

今金町方面に進むならば、道は下りにむかい、あたりが展開してくると、そこは広大な牧場地帯となる。その先にある、後志利別川(しりべつとしべつがわ)沿いの土地が田園風景の見られる穏やかなところであることに対し、まだこの付近は土地が高く乾燥しており、牧草地帯が続く。

背後には遊楽部連山、前方には狩場連山が見える。 また、先程の分岐を大きく左折して北檜山(きたひやま)方面に向かうと遊楽部連山の北斜面が間近に見える。 前のページの写真はここで撮影した遊楽部岳で、ここから太櫓川(ふとろがわ)にかかる橋を越えて先に進むと ヘアピンカーブの下りになる。この付近から再び遊楽部岳が見える。(この太櫓川にかかる橋は僕が北海道に来た頃にはできていなかった。)

このヘアピンカーブを過ぎると、道は北西へと進路を取り、夕方ならば目の前に夕日が落ちていく、ここは15年前から何度も訪れて来たが、その価値について知るには、僕はあまりに無知だった。

今年、ここを通りかかったのは5月3日。朝寝坊して、いらいらしながら通りかかった。天気はすでに下り坂に見え、時すでに遅く到着したことで僕は機嫌が悪かった。しかしその時、慶ちゃんが助け船を出してくれた。

天気が悪く見えたので、僕は撮影を切り上げて、15年前からたどり着けないでいる遊楽連山が一望できる場所を探し回った。15年前、僕はその場所が気に入って、何度も何度もそこを訪れて夜中撮影していた。今でも、その時に見た月光に照らされる蠍座の姿などが忘れられない。しかし、あれから15年、どういうわけか、そこへの入り口を忘れ、一度も行くことがないまま、時間が流れた。行けなくなったに違いないと思うようになっていたのだろう。しかし、何を思ったのか、この日に限って探そうと思った。

|

|

|

|

|

|

|

|

見市川の谷。遊楽連峰の雪融け水を集めて、日本海に流れ下る。谷前方の雪の山稜は 冷水岳のもの。標高こそ低いが、その奥深い山容にはいつもほれぼれする。 |

|

|

●NO6

しかし何度も挑戦したが、だめだった。最後に、慶ちゃんが「ここは、どう?」という道があったので、僕は半信半疑で入っていった。すると、その道は見覚えのある懐かしい道だった。僕はすぐにそこが15年前の風景へと導いてくれる道だと気づいた。道は笹の生い茂る丘陵へぶつかり、そこを少し右に曲がると、すぐ前方に遊楽連山がずらりと並んだ。壮観な眺めだった。15年前と変わっていない風景がそこにあった。変わったことといえば山麓の農家の倉庫の屋根の色が赤から青に変わっていることくらいだった。その日はすでに撮影できない状態であったので、しばらく眺めてから、その場を立ち去り、次の日再びここに来て撮影したのが今月の作品である。時は夕刻、西に傾いた太陽が世界を淡いピンクに染める頃の撮影。ハッセルブラッドのゾナーの250mmで撮影している。これは横長の画面を想定してのことで、これとは他にテレテッサーの350mmによりもっと迫力のある画面を想定した撮影も行っている。

15年前には寝ぼけたような写真を一枚撮ったきりだが、15年後の僕は写真の条件としては最高のときに、最高の光学系でもってこれを写すことができた。そんな僕を横目に慶ちゃんは「立派になったのは撮影機材だけだ」と悪口を言う。確かに、僕は15年前と撮るものが変わっていない。

山麓の農家の人方の動きを注視しながら1時間ほどそこに滞在した。時に、何かを燃やす煙が上がり、トラクターは忙しく駆け回っていた。前日、そこで出会った高校生ほどの男の子が石灰で顔を真白にしながら父さんの手伝いをしている姿が脳裏に浮かんだ。そして、幾度かすれちがった農家の人たちの視線がよそ者を見るような視線でなかったことに驚いた。とかく、よそ者を見下げるように見る人も多い中、僕はこの近郊でそのようないやな思いをしたことがない。以前など、畑の入り口で3人でおにぎりを食べていても、僕たちが場所を空けるまでいやな顔一つしないで待っていてくれた。そのようないい思い出が残っているためなのか僕はこの場所が好きになる。やはり、風景は自然だけでできるものではない。人と自然との関係でできあがる、その土地の雰囲気、つまり風土なるものに人は心引かれるのだと思う。

|

|

|

|

|

|

|

|

この場所からは北に狩場連山が遠望できることも特筆できる。実はこのプリントができたとき、正直言って驚いた。今までの撮影機材やカラー写真だけならば、この作品はどうやってもものにはできなかっただろう。しかし白黒では今まであきらめて捨てていた風景を作品にすることができる。この作品の完成度を見て、僕はそのことを強く確信した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|