|

|

|

丘のうえの小さな写真館 北国通信の世界

|

|

|

|

第110号 北国通信『秋の気配』 2005年8〜9月

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ●NO1

7月下旬に日本列島縦断の旅から北海道に戻って、白黒フィルムの現像を終えてから日本列島縦断の記を書き始め、それが書き終えたのが、8月も中旬を済んだ頃。

それから北国通信の白黒プリントに挑んで、悪戦苦闘の末、ようやく第109号の北国通信を送り終えることができたのはもう8月も終わろうとしていた頃だった。

そして、休む間もなく2006年カレンダーの制作に取りかかるのだが、これがなかなかどうしてはかどらない。

それは、頭の中は本州の熱気に包まれていて、なかなかそれをさますことができないから…。

そうは言っても、一刻も早く始めなければならない。焦る…日々。

こうしてカレンダーの写真も決まらなかったが、新しいポストカード16種類もなかなか決まらない。

久しぶりのことで、力が入り過ぎるのだ。そして力を抜いて、使ってもらえるポストカードを目指して、一応16枚決めるのだが、またこれが納得できなかったりする。

こんなことを繰り返しつつ、今年はカレンダー&ポストカード共に写真選びにかなり苦労する。 最終的にたどり着いたのが2006年ポストカードは北海道から10枚、本州から6枚として、本州シリーズをスタートするという考えだった。

ずっと前から本州シリーズのポストカードを作りたかったが、まとまった撮影ができずにあきらめていた。 しかし、この6月の撮影で少しは本州について理解できたという想いから、本州シリーズのポストカードをスタートする決意をした。

簡単に言えば、北海道には「洋」の世界を求め、本州には「和」の世界を求めようと、と思っている。

正確に言えば、北海道は「洋」と「和」の世界の混合された独自の世界観を感ずるところであるから、純粋の「洋」を表現するためにはヨーロッパを写すほかない。

|

|

|

●NO2

また、純粋な和の世界を写すならば、中国を写す他はない、とも考える。こうした「洋」と「和」の世界の表現はどうしても生きる上でなくてはならない感覚である。どうして自分がそのようになったのか、それはわからないのだけれど…。

こうして本州の作品を6枚のポストカードに選んだのだけれど、その時、滝の作品を入れることで大いに悩んだ。しかし、ポストカードにできる滝の作品はないか、と探し回ったけれど、これが意外と無いのである。ポストカードなのだからできるだけ、明るくて爽やかな滝が良いだろうと思うのだが、本州の滝は意外にも渋いものが多くて、爽やかさをうまく表現できているものがとても少ないことがわかったのである。

こうして、滝の作品をあれだけ撮っていながら断念しなければならなかったことは、やはりショックだった。

秋田県の幸兵衛一の滝はなかなかの滝であり、爽やかだという条件は十分満たしていたが、知名度が低いということで、まず今回はあきらめた。

滝の爽やかさは滝そのものの流心にも寄ろうが、その回りの緑の鮮やかさにも寄る。

そう言う意味から、本州の滝は「よほど新緑の美しい時に撮影しないと難しいぞ」と襟を正すことになる。

幸兵衛の滝や北海道の滝は黙って爽やかな作品になる。それはやはりブナの葉の緑の力によるのだろう。

ブナの葉の緑の鮮やかさはやはり群を抜いている。このことは、全国を回って初めて確信した。

このことは白く美しい流心の滝ほど大事なことである。ブナの葉の美しさは白い流心の美しさを引き立てる。

右の作品は秋田県幸兵衛一の滝を写したものだが、ブナの緑と真っ白な流心との調和は見事である。この驚くほどの爽やかさは和とも洋とも言えぬ、新しい自然感を感じさせる。

すなわち、このブナの木は単なる水を確保する人間にとって有用な木であるとする、生態学的なブナの解釈ではなく、ブナの森と人々が接したときに人の心に浮かぶ爽快感もまた重要である。

春、ブナが新緑をしたとき、その緑の葉の鮮やかさとみずみずしさは、それを対峙した者を絶叫へと導く。 それもそのはず、この緑が世界一鮮やかな緑だからだ。

もし、お手元に2005年カレンダーがあるならその5月を開いてほしい。

5月の作品は大野町にある一本のブナの木を写したものである。これは従来のマミヤM645というカメラで写しているが、フィルム上で思うほどに緑の鮮やかさを表現し切れていない。そのため、コンピューターの機能で、できるだけ緑の鮮やかさを強調するように、僕は製版会社に指示を出していた。

|

|

|

|

|

|

|

|

秋田県 阿仁町 幸兵衛一の滝。たくさんの滝を巡ったが、この滝が一番爽やかだったし、流心も白く綺麗だった。 |

|

|

|

●NO3

しかし、最後までブナの新緑の鮮やかさを出し切れないであきらめてしまった。

「マミヤのレンズではブナの緑の鮮やかさを表現できない。」という確信がこうして生まれ、僕はハッセルに機材を変えていく。

こうして、手元に来たプラナー80mmのついたハッセルを持って、僕は早速新緑のブナ林を写しに行く。

そうして、大野町にある「出会いの滝」をマミヤと同時に写し、結果を待った。

するとどうだろう。そのあまりの緑の出具合の差に驚いてしまった。その瞬間、僕の目から鱗が落ちた。 「ハッセルしかない」そう確信したのである。

こうして、ブナの緑を思うように引き出す執念が僕を成長させた。そして次々とハッセルのツアイスレンズとマミヤのレンズとの差が明らかになっていく。ハッセルに供給されているツアイスのレンズは文句無く世界最高のレンズと言える。

一方、2006年のカレンダーの方もかなり悩み抜いた。

2005年カレンダーを作ったときには、辛い冬からお日様の温もりに救済されていく自分のことをイメージすれば自ずと写真が決まった。しかし、今年はそういった写真を選ぶために必要な思想が欠けていた。しかし、来る日も来る日も写真とにらめっこしていく中で、やはり幸せを題材にした風景をここに選ぶべきだと思うようになっていた。そして本州のことが冷え始めるに従って、それが一つの考えとしてまとまるようになっていった。

だが、最後まで1月の写真を決めかねた。よくあるカレンダーの1月は決まって迎春とか言って、初日の出などのおめでたい風な写真が選ばれる。

僕もこのことを否定するわけではないから、何度も1月に太陽の写真を持ってこようとする。しかし、どうしても最後までしっくりと来ない。1月に太陽の写真を持ってくると、つじつまが合わなくなって、季節の循環のことを考えると必ず破綻してしまうのである。

こう考えていた矢先のこと。暦に関した本を今年はくまなく入念に読み進めて行くことができ、その途上「そうか!」と合点がいく内容に突き当たった。

その内容は次の通りのことである。

今僕らが使っている新暦のグレゴリオ暦というのはもともとは古代ローマの暦であり、歴代のローマの暦は全てが「春分」を一年の基点として考えて作った暦なのである。

「春分」は昼夜の長さが同じになる日であり、この日から昼間の方が長くなるばかりでなく、北半球の人間にとって半年ぶりに愛しい太陽が北に帰ってくる記念すべき日である。

一方、もう一つグレゴリオ暦にあっても我々日本人は中国からの思想を色濃く受けており、その中国では一年の基点を前漢時代までは「冬至」とし、それ以降は「立春」としているのである。

「冬至」は一年で一番昼が短いときであるが、それ故に冬至が過ぎれば、その日から確実に昼が長くなっていくから、 「一陽来復」として冬至を基点に一年を考えることは理屈に合っている。

また、「立春」も一年で一番寒い日を立春と定めたのであるから、その日から、日一日と暖かくなるはずであり、立春を一年の基点とすることも納得できることである。

このように、ローマや中国の暦から大きな影響を受けて作られたのが我々の暦であるわけで、そう言う意味からも「春分」「冬至」「立春」はとても大事な時の基点であり、この時の基点こそ太陽と関係づけるべきであると考えた。

そうして、3月に太陽の作品を持ってくることとし、そこから順次写真を関係させていくと、今まで納得のできなかった季節の流れがスムーズに行き始めた。

特に3月の次の月である4月を僕はとても大事だと思った。

|

|

|

|

|

|

|

|

2006年カレンダー4月に採用した函館の山奥に広がる花園風景。この世界こそ、北海道の季節の原点と呼ぶにふさわしい。 |

|

|

|

なぜなら、北海道の場合はこの4月こそ最も春を感じさせてくれる月だからなのです。

確かに3月は太陽が久しぶりに北半球に住む僕たちのところに帰ってきてくれる月ですが、この北国にあっては今だ太陽は遠くにあり、ここまで温もりが届くには今しばらく時間がかかるわけです。

こうして4月にはいると、春の温もりは風に乗ってやってきて、そして春が地面の底から吹き出してくるようになります。それで、そのことが最もうまく表現できたと思う上の写真を4月に決めます。

この作品は今まで20年近く北海道にいて、この時ほど北海道の原点を感じさせてもらった時はなかったし、北海道の季節の原点としてまことにふさわしい写真だと考えたからでした。

また、このような春の小さな谷間の花園の描写は西洋のいかなる童話にも物語にも僕は見かけたことがはありませんでしたので、この風景は僕にとって憧れの風景ではなく、この北海道に来て20年の内に、自分の血肉になった原点の風景でもありました。

奇しくも、この北国通信の第一号は上の写真の近くにある他の深い谷の斜面に咲くカタクリの花であり

その頃から、心のどこかでこのような風景を原点と感じていたのかもしれません。

そして初めてこの花園と出会って以来、僕は3日間、ずっとここで過ごし、妖精たちと共に思い存分春の歓喜を味わいました。それはそれはすばらしいひとときでありました。 |

|

|

|

●NO5

こうして、3月が決まり、4月の写真が決まり、順々に決まっていきました。

写真が決まってからも、繰り返し内容を吟味して日付欄を楽しいものにする努力を重ねていきました。

そうして、ようやく9月も20日過ぎになってようやく入稿できることになったのです。

「ああ、疲れた。」と思わず言ってしまいますが、それでも一年間このカレンダーを使ってくれる人方の一年のことを思って、少しでも日々の暮らしの中に楽しさを…と思って懸命に作りました。これでようやく入稿できましたので、早ければ、10月末には完成すると思います。乞うご期待下さい。

こうして本州の撮影から戻って、カレンダー入稿までアッという間の2ヶ月で、館から出られない日々を過ごしました。しかし、その間にも、季節は流れ、すがすがしい秋の気配が蕩々と窓の外を流れていきました。

それで、今年も見られなかった初秋の北国の風景を北国通信に託します。

今回の作品は、洞爺湖畔のすすき風景です。撮影はかなり古く、1995年頃のものです。

丁度この頃は天候も良く、暑くもなく寒くもなく、おいしい秋の味覚を食することもできる、至福の季節です。

一年で一番幸福でいられるときなのかもしれません。眼下に広がる大野平野のお米は今年も黄金色に染まりました。ああ、もうすぐ新米の季節。今年、大野平野で採れるお米は新開発の「ふっくりんこ」と言います。去年少しだけいただきましたが、とてもふんわりとしておいしいお米でした。僕はお米が大好きなのでこの季節はことさら楽しいです。

余談ですが、息子の有情に「あれ全部食べられるんだぞ!」と、黄金色に輝くお米を見ながら言うと、 「うわ〜〜〜」と目を輝かせながら大歓声を上げます。確かに黄金色に輝くお米には説得力がある。幸せな気持ちをふりまく大きな力がある。理屈抜きにそう言えると思います。

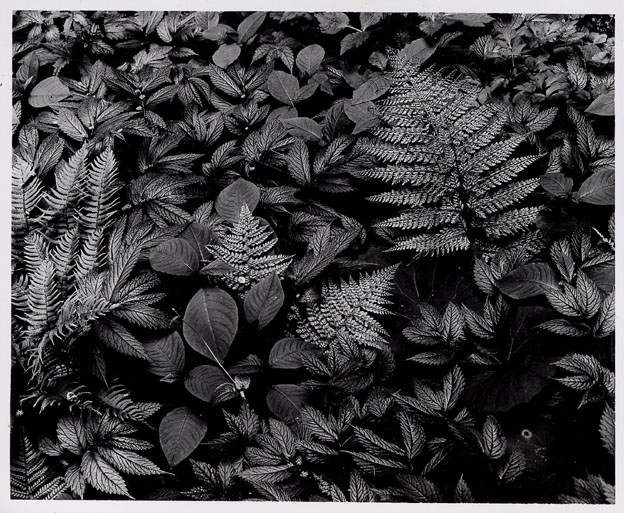

白黒作品の方は本州で撮影した草葉の作品。撮影はプラナー80mm。驚くほどの諧調とシャープさの両立を感じます。いかがでしょうか。

最後に、一足早く秋の作品を並べて見ます。もうそこまで秋が来ています。今年の秋は皆様どちらに参られますでしょうか?どうぞ楽しい秋のひとときをお過ごしになられますように。

それでは、また。失礼いたします。

|

|

|

|

|

|

|

|

すっかり樹木が色づく前の様子。意外とその淡い色彩は良いものです。

|

|

|

|

|

|

|

すすきの原と色づく白樺です。函館から札幌に向かう国道5号線沿いで見かけた初秋風景です。

これも、今から10年以上前なので、もう変わってしまっているかもしれません。 |

|

|

|

|

| 何気ない秋の野。ニセコ山麓での撮影。何気ない秋のこうした風景が心に響いてきます。 |

|

|

|

|

|

|

これもニセコの秋の風景。写真を始めた頃に撮った秋の風景。驚くことに今は無きERというエクタクローム64のアマチュア用のフィルムで撮影されているものです。 |

|

|

|

|

|

|

銀仙台からの紅葉。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|