|

|

|

丘のうえの小さな写真館 北国通信の世界

|

|

|

|

第112号 北国通信『菩提樹 Lindenbaum』 2005年12月

|

|

|

|

2006年、明けましておめでとうございます!本年もどうかよろしくお願いいたします!

|

|

|

|

|

|

|

菩提樹・Lindenbaum

|

|

|

|

|

|

|

|

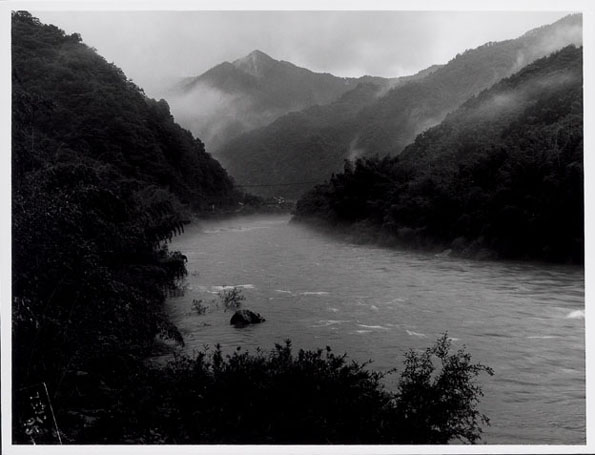

『故郷の山河』/島根県 日原町 高津川

|

|

|

|

|

|

|

2005年12月8日〜14日までの一週間、札幌で写真展『安らかなさすらい』を開催しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今回の写真展では有〜ぽんが店番をしました。

|

|

|

|

最初の内だけきちんとイスに座っていました。

|

|

|

| ●NO2

2006年カレンダーの発送の真っ直中、2005年12月8日〜14日の一週間、札幌で写真展『安らかなさすらい』を開催。北から南へと順を追って、20数枚のカラーと白黒の写真を展示。常連の方からは、今までで「一番胸に来ました」 とお褒めの言葉がいただけました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

峠道の夕暮れ

|

|

|

|

旅先の一日は早く

夕風が吹き始めたかと思うと、

もう日が沈んでいく。

旅先の夕暮れはいつも物寂しい。

そして痛いほど胸が切なくなる。

旅の夜はもうそこまで迫っているのだ。

僕はあの暗闇の孤独を思うだけで

もう尻込みしている。

ー秋田県 田沢湖町 八幡平ー

Hasselblad503CX Sonnar250mmF5.6 RVP50

|

|

|

|

|

|

|

|

特に、上の『峠道の夕暮れ』という作品を目の前にしたとき、初めて行った本州のある田舎の宿の夕暮れに感じた想いと重なるものがあったと彼女は照れくさそうに話されました。始めての本州の一人旅。初めて行ったどことも知れぬ本州の夕暮れはさぞかし、切なかっただろう。 |

|

|

|

|

|

|

左の『故郷の山河』という作品は今回の写真展で「とり」をつとめてもらった白黒作品。場所は、島根県日原町の高津川のもので、梅雨の雨で増水した高津川と対岸の竹林、そして霧のかかる端正な山の姿が美しい。

島根県の津和野を撮影後、以前より名前に引かれていた柿木村に向かっている途上、偶然この光景に出会った。

この作品を撮影した直後、柿木村在駐のお巡りさんに呼び止められたのは、『日本列島縦断記』に記したとおり。

無論、カラーでも撮影しているが、その場の持つ雰囲気は白黒の方がまさっている作品である。 |

|

|

|

以上のように、作品展の流れ自体は、北海道から本州の最南端の九州まで、北から南へと順を追って配置して、その徐々に移り変わっていく雰囲気を感じてもらうことが狙いでした。

こうした僕の狙いが汲んでもらえたかどうかは定かではないのですが、不思議なこともあるものです。

この写真展途上、久しぶりに僕の木の先生である札幌農林所の伊藤武義さんが来てくれました。

伊藤武義さんと知り合って、もう10年以上にもなるのでしょうか。以前は所長という役職でしたが、今では、札幌農林の社長です。彼とは、とても趣味が似ているので、時のたつのを忘れていつも話します。

去年行ったスコットランドの荒野に咲くエリカの話。コンピューターの話し。そしてヒノキ、アスナロなど木の話し。そして、なぜか北と南の雰囲気の話し。特に津軽海峡が北と南の雰囲気を大きく分けているという確信で二人の意見は一致。特に樹木の植生がその場の雰囲気に大きな影響を与えるということでも意見が一致。久方ぶりに胸が躍るような会話の連続!!

社長などというと、何もしないイメージがあるけれど、彼の場合は、ものすごい勉強家。そして、話していて、胸の中に夢が芽生え始める。お客様のことは慶ちゃんにお任せして、僕は人生中とても有意義な時間を過ごさせてもらった。 |

|

|

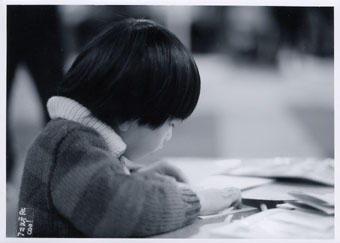

また、写真展期間中にできたその時間で普段ほとんど使う機会のないR型ライカをふんだんに使い、お客様の記念写真を撮影。中でも、一人の女性にポートレイトの撮影を依頼されて、即座に任せて下さい!と心地よい返事。内心、これで、ズミルックス80mmF1.4のレンズのテストができるとわくわく。

また、右の写真は我が息子の有〜ぽん。会場でのワンシ〜ンなのですが、これは果たしてズミルックス80mmF1.4の開放でピントが出せるかといったレンズテスト。

今まで僕は小型カメラではニコンを20年使ってきていましたが、大雪山でのニコンの最新レンズへの不信感を契機に、ライカへ移行することを決意。

折しも、国産のカメラやレンズがオートフォーカスやデジタルへと変化していくただ中、ライカはかたくなにマニュアル操作に固執する。プロにはオートフォーカスは必要ないという考えを変えないのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

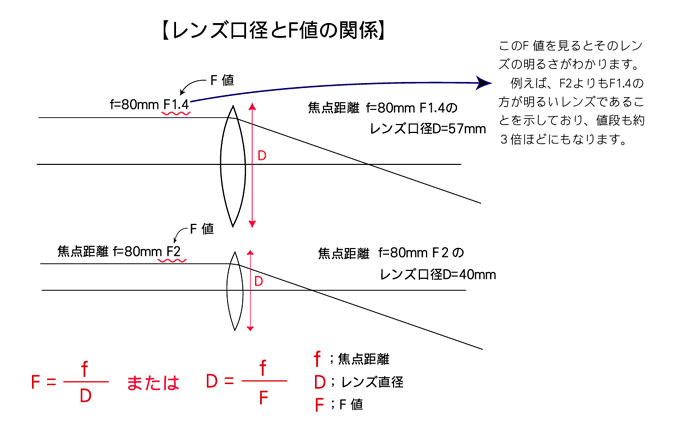

Rライカのズミルックス80mmF1.4。 見た目は普通のレンズだけれど、人物撮影用として最も魅惑的な写りをするレンズとして知られる。しかし、ピントを出せない人も多く、このレンズで撮影することをあきらめる人も後を絶たない。 |

|

|

|

●NO4

そんなライカの中でも、特に魅惑的なのがこのズミルックス80mmF1.4というレンズ。前ページの写真を見れば、外見は至って普通のレンズに見える。しかし、ライカはこのズミルックス80mmF1.4の開発にあたって、ライカの光学ガラス研究所で新種の高屈折ガラスを開発したとされる。

まずレンズを考えるとき、基準にするのが人間の目の視野。この視野は普通47°なので、この47°の視野を持つレンズを標準レンズと呼び、小型カメラの場合、それが焦点距離50mmに相当する。

しかし、一般に人のポートレイトを撮る場合、標準より少し画角の狭い、つまり焦点距離の長いレンズを使うのが一般的で、それがこのズミルックス80mmF1.4などの80mm〜90mmくらいが良いとされている。 そして、この程良い80~90mm程の焦点距離で背景をぼかして、人物を引き立てて見せるのが一般的なポートレイトの撮り方である。

こうした人物ポートレイトを撮る人はとても多いので、メーカーはこの80~100mm程の焦点距離のレンズにメーカーの威信を懸けて設計してくる。従って、このこのズミルックス80mmF1.4というレンズはあのライカがメーカーの威信をかけて設計してきたレンズなのである。確かに、噂通り、このクラスのレンズの中では世界で最も魅惑的な写りをすることは、すでに花などを写して僕も薄々気づいていた。しかし、普段ハッセルばかりを使う僕にはライカのレンズをテストする時間などなかったので、写真展を機会にこのレンズとライカに慣れようと思ったのである。

実は、僕は今まで20年間写真をやってきておきながら、こうした人物ポートレイトを目的とした80mmクラスのレンズを持っていなかった。背景をぼかして、人物を浮き立たせる作法をあまりやってこなかった。もし、そうしなければならない場面があっても、ほとんどニコンのマクロニッコール105mmF2.8というレンズ一本でやってしまった。確かにこのニコンのマクロニッコール105mmF2.8というレンズを僕は信じていたし、今も変わりはない。要するに、こういう撮り方に僕は今まであまり熱心ではなかった。しかし、先日、僕はついにこのレンズを売ってしまう。

ニコンのマクロニッコール105mmF2.8レンズは、不満のない気に入ったレンズで、強いて上げれば、2005年カレンダーの3月の作品『再生』において、どうやっても茎や葉についた夜露が印刷で出せなかったことが気に入らなかったことぐらいである。この作品は他でもない、このマクロニッコール105mmF2.8を開放で撮っているのだが、確かにこの作品では、冷たい夜露に濡れてもなお起きあがろうとする小さな花の強さと美しさを表現すべきところを、その夜露を写しきれていなかったのである。

このようなことがあって、このニコンのマクロニッコール105mmF2.8に代わるレンズを探していたとき、ライカにアポマクロエルマリート100mmF2.8というレンズがあることを知る。こうして、僕はアポマクロエルマリート100mmF2.8というレンズを使いたいばかりにライカへの道を歩み始める。折しも、ニコンの最新ズームレンズにも不信感を抱いていたときでもあった。

そして、時期を同じくして、僕の心は堰を切ったように「明るいレンズ」へと向かい始める。明るいレンズとは直径の大きなレンズを使ったレンズのことで、同じ焦点距離のレンズ同士を比較してレンズを前からのぞき込むと、より大きく見えるレンズのこと。こういった、明るいレンズは普通の風景を撮る時には、かえって良くないもので、その口径の大きさを利用して背景をぼかすとか、その明るさを利用して、星などの暗いものを写すのに有効なレンズである。しかし、レンズが大きくなれば大きくなるほど、価格は直径の2乗ほどの勢いで増加する。

しかし、ライカに移行するのと時を同じくして、遅ればせながらこうした明るいレンズを使うことへ興味が傾き、目下このズミルックス80mmF1.4を始め、思い当たるところの明るいレンズを比較検討してみようと考えている最中です。

|

|

|

|

|

|

|

|

上の図式で、F値と焦点距離fがわかると、そのレンズの直径(口径)がわかります。

たとえば、焦点距離f=80mmでF1.4のレンズですと、80÷1.4=57mmなので、口径57mmのレンズを使っていることになります。

これに対して、焦点距離f=80mmでF2のレンズですと、80÷2=40mmなので、口径40mmのレンズを使っていることになります。

こうしたレンズ口径の大きさの違いでは、まずレンズが大きくなればなるほど、レンズの欠点が目立ってきてしまうので、この目立ってくる欠点をうち消すために色々な工夫を凝らして、レンズを設計していきます。つまり、口径の大きな明るいレンズはレンズ設計がとても難しいのです。

人間の目の瞳は大きくなったり小さくなったりしますが、その度に設計を変えるわけではありませんので、暗いところに行き、瞳が大きくなるとぼやけて見えるようになり、明るいところへ行くと、瞳が小さくなり、レンズの中心だけを使うために、くっきりと見えるようになります。

では、どうしてわざわざ明るいレンズを造ったり、使ったりするのでしょうか。明るいレンズが造るのが難しいのなら、やめればよいですよね。

それもそうなのですが、明るいレンズ、つまり口径の大きなレンズは暗いところを写すのに威力を発揮するのです。例えば、照明の暗い室内や舞台などを撮影するのにとても有効で、フラッシュを光らせるのが禁止されているところや、フラッシュの光が届かないような舞台などの撮影では、こうした明るいレンズがとても役に立ちます。そして、覚えていてほしいのは、明るいレンズはピントの合う範囲がより狭くなり、そのことによりより大きく背景をぼかして、人物を引き立たせる働きもすることです。ただし、レンズが大きく重くなるので、取り扱いが想像以上に大変になるのですが…。 |

|

|

その他、写真展後には有〜ぽんの横顔のプリントを使って、色々と各メーカーの印画紙のテストも重ねました。

白黒はカラープリントと違って、減ってきたとはいえ、たくさんの種類の印画紙が製造されています。

これが、やはり白黒の大きな魅力なのですが、一言で白黒といっても色々な色調の印画紙があります。

例えば、日本語で言い表すなら、「温黒調」だとか「純黒調」と言います。英語では、それぞれウオームトーンだとか、クールトーン、コールドトーンなどと呼ぶようですが、これに簡易的なRCペーパーとバライタ印画紙の2種が用意されています。そして、各メーカーでこの「温黒調」だとか「純黒調」の解釈が異なっていたり、おまけに、グロッシーとかマットだとかサテンといった表面加工上の種類まであって、ことは思う以上に複雑です。ただ、このような印画紙のうち魅力的な印画紙は国産にはほとんどなく、そのためほとんどが外国製になります。

近代インターナショナルという商社がこの印画紙のほとんどを輸入販売しているのですが、主なメーカーとして、イルフォード、アグファ、フォルテ、ケントメア、ベルゲールなどですが、中でも、フォルテ(ハンガリー)の印画紙は銀の含有量も多く、良いという評判です。それで、僕たちもフォルテの新製品を含めて、何種も実験してみることにしました。

結果、フォルテの印画紙は実に思い切った「温黒調」であり「純黒調」であることがわかりました。

実は、近代インターナショナルの印画紙の仕入れを担当しているのは女性の方で、彼女が言っていた、「フォルテをつぶしてはいけない」という言葉がよく分かる結果になりました。このまま、デジタル化が写真界を覆うと、フォルテなどは真っ先に倒産して行くわけで、これを何とか防止しなければならないと、彼女は懸命に努力されているようでした。こうしたその品質の良さを理解して、日本の唯一の窓口として仕入れを担当する人がいることを知ると、嬉しくなります。彼女の口振りを聞いていると、単なる仕事だから仕入れをしているという風ではなく、好きで、わかっているから印画紙を仕入れるという使命感のようなものが伝わってきます。こういう人と出会うと本当に、嬉しいものです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

フォルテ 純黒調

|

|

|

|

フォルテ 温黒調

|

|

|

|

|

|

|

|

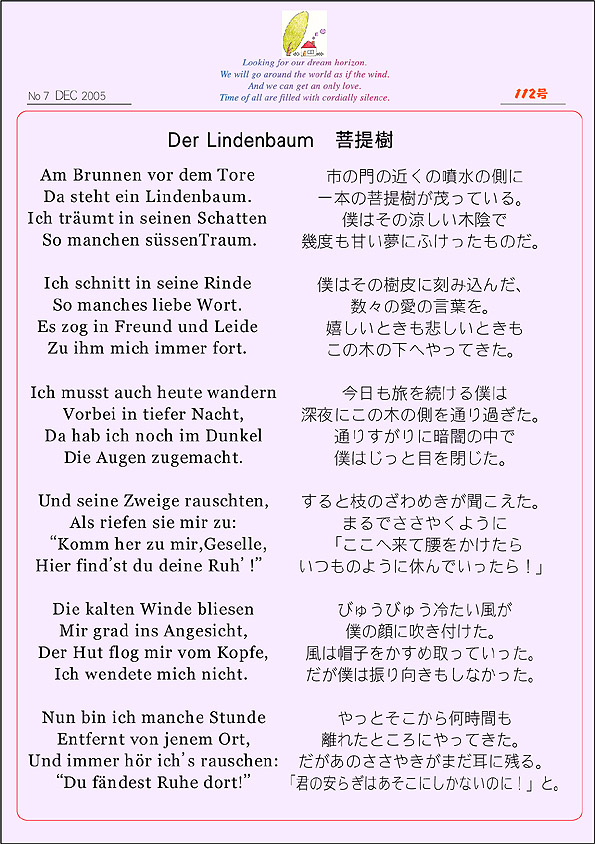

その昔、誰もが耳にしたことのあるシューベルトの菩提樹。これを日本語に訳してみると右のように訳せます。しかし、実際、僕たちが小さい頃から聞いてきた日本語の歌詞ではいったい何を言っているのかよくわかりません。 |

|

|

|

で、この菩提樹という曲は実はシューベルトの『冬の旅』という24曲からなる一連の歌曲の6曲目の曲です。

シューベルトの歌曲『冬の旅』はシューベルトが若くして死を決意した頃、同じ心境であったウイリアム・ミューラーの詩に共感して曲を付けたもので、失恋した若者が彼女の住む町を出て、どことも行く手の定まらないさすらいに向かう救いの感じられない歌曲です。

そして、『冬の旅』は次の〈おやすみ〉という曲で始まり、最後24曲目の〈辻音楽師〉という曲まで続いていきます。

〈おやすみ〉

ひとり旅の身でここを訪れたが

また一人去っていくことになった。

花咲く季節には数々の花束を編んで

贈り物にしたものだった。

彼女は僕を好きだと言ってくれたし

その母親は結婚を勧めてくれたのに

それが今は灰色の冬景色となり

歩む道も雪の下に隠れてしまった。

これから旅を始める僕は

夜逃げをするように出かけるのだ

一人暗い夜道をたどっていくのだ。

…………………

〈おやすみ〉と題された曲から始まる『冬の旅』。失恋した若者が夜逃げをするかのように彼女の住む町を去っていくシーンから始まる。そうして、菩提樹はその若者が彼女と仲の良かった頃、二人で菩提樹の木の下にやってきて、愛をささやき合った菩提樹のことである。

しかし、『菩提樹』では今はその菩提樹の側を一人寂しく去っていく様子が描かれている。そして、『菩提樹』の後も、20曲近くの曲が続いていくのだが、どれも救いはなく、失恋の痛手を負った若者が拭いきれない絶望感を背負ってさすらう様子が歌われていく。

この曲の歌詞を書いたのは、ウイリアム=ミューラー。

|

|

|

|

●NO9

若くして死を意識し、未来がないことを悟ったその時のシューベルトは同じ境遇であったミューラーの詩に共感して、曲を付けた。二人共に救われようのない未来しかなく、そのような追い込まれたぎりぎりの状況の中で書かれ、作曲されたのが、この『冬の旅』という曲であり、『菩提樹』はその中の一曲である。

ドイツ語の歌詞 Ich tr隔mt in seinem Schatten So manchen sussenTraum. とあるように、彼女と二人で甘い夢に耽っていた若い頃への回顧と、それに対する現在の絶望感との対比。このいたたまれない人生の窮迫した現実感こそ菩提樹の真実でもある。

歌詞の中で、若者は菩提樹から「君が憩える場所はここしかないのに…どうしてここに来ないのか…」と風のささやきでそれを聞き取ります。しかし、若者はその声に従わずに菩提樹の側を通り過ぎ、あてどないさすらいの旅に出ていきます。まるで、若い頃の甘い思い出の世界には戻れないということを決意させるかのように…。

しかし『菩提樹』に続いていく、後の曲がそうであるように、こんなにも冬の旅は、悲愴的であるべきなのでしょうか。確かに、薄幸のうちに若くして死なねばならなかった詩人と作曲家の人生を思うときに、こうした内容の歌曲となることは仕方のないことなのでしょう。

シューベルトやミューラーが生きたその時代もまさに機械によって若者が生きる誇りを失っていた時代でもあり、このような時代背景からも若きシューベルトの魂の悲痛な叫びがじんじんと胸に伝わってきます。しかし、ただただ寂しいばかりではなく、菩提樹などのその甘く陶酔的なメロディーはさすがにシューベルトの才能のなせる技であり、多くの人の心を掴んで離さない曲になったと言えます。僕は長いことこうしたシューベルトへの共感から、いつかは自分が思い描く菩提樹に出会うことを夢見てきましたし、これからもその想いは消えることはありません。それで今回はこのような思いの中から生まれた菩提樹の作品にしてみました。季節はずれかも知れませんが、今回の北国通信は冬のさなか、あえて春の陽気が満ちてきた頃の作品です。

この菩提樹があるのは、丘のうえの小さな写真館のすぐ近くの牧場の中で、シューベルトやミューラーの歌った市の門の近くの菩提樹とは少し違います。北海道版の菩提樹です。

僕は昔からシューベルトの歌った菩提樹を自分なりに勝手に思い描いてきました。そして、そういった自分の空想に近い菩提樹と出会い、それを写すことに僕の人生を賭けてみようと思うようになりました。

これらはいまだに果たさない夢でありますが、一日一日その夢に近づいていこうと努力することもまた、僕の人生のやり方であります。

もし、お時間がありましたら、あの『菩提樹』の甘く陶酔的なメロディーを歌ってみて下さい。できればドイツ語で。死を決意しながら作ったとは思えない、あの甘く陶酔的なメロディーが心を打ちます。

さて、次は白黒プリント。『故郷の山河』です。シューベルトの『菩提樹』もこの『故郷の山河』のような日本的な情景も僕にはなくてはならない風景観です。子供の頃から二十歳まで神戸の都会の片隅で育った僕がどうしてこのような「和」の情感を不可欠なものと考えるようになったのかは、あまり心当たりはないのですが、いつの頃からかなくてはならないものになっていました。

このプリントにあたっては、引き伸ばしレンズのテストもかねました。

皆様にお送りしたプリントはローデンシュトック社のロダゴン80mmによるものですが、その他、ニッコール80mm、ニッコール75mm、フジノン75mm、アポロダゴン75mmD、ラッキナー75mmF4なども同じ条件でためしてみました。すると、ラッキナー75mmF4というおもちゃレンズを除いて、どのレンズも識別できるほど差は認められませんでした。強いて上げれば、諧調豊かで柔和なロダゴン。シャープなニッコールという感じでしょうか。フジノンはその中間程度の仕上がりのようでした。

やはり、白黒プリントの仕上がりの良し悪しは、引き伸ばしレンズによるよりも、印画紙の違いと引き伸ばしをする者の腕前にかかっているように思えました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|